「とりあえず按分で処理しておいて」

と初めて仕事でそんな風に言われたことがありました。

そんな当時の私に向けて、面接案内のやり方について整理していきたいと思います。

面接案文をしなくてはならないけどやり方がわからない方、何度かやったことがあるがやり方を忘れてしまった方、一緒にやり方を整理していきましょう!

面積按分とは

「面積按分(あんぶん)」とは、重なり合う地理データ(ポリゴン)同士の面積の比率を使って、ある属性値を分配(再配分)する方法です。

たとえば、町丁目ごとに人口が集計されているデータを、行政区(市区町村や中学校区など)単位に再集計したいとき、ちょうど町丁目と行政区の境界が一致していないケースがあります。このときに、単純に町丁目単位の人口を行政区に「割り切る」ことができないため、重なった面積の割合に応じて人口を案分(割り振り)するというのが、面積按分です。

これはあくまで「面積に比例して人口も同じように分布している」と仮定して再集計する方法なので、正確な人口分布を求めるものではありません。ただし、他にデータがないときや、ざっくりとした傾向を掴むには非常に有効です。

GIS分析では、按分処理は非常に頻繁に登場します。例えばこんなケースで活用されます:

- 学区や通学区域ごとの世帯数を算出したいとき

- 統計データをカスタムな区域(例えば独自定義の商圏)に変換したいとき

- 都市計画区域やゾーニング単位で指標を出したいとき

「面積按分」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、考え方はとてもシンプルです。

この記事では、サンプルデータを使って「実際にどうやって面積按分するのか?」を一緒に確認していきます。

面積按分の方法

今回の記事では、山梨県を例題に市区町村別の人口を面積の比率に従って町丁目に割り振る方法を順を追ってやっていきたいと思います。この方法の基礎と考え方を理解すれば応用的な按分もできるようになるので、マスターしていきましょう!

サンプルデータの概要

市区町村別の人口を町丁目に割り振るためのデータとして以下の3つのデータを使用します。

- 市区町村境界(ここからダウンロード 山梨県にチェックボックスを入れて最新のデータを選択)

- 町丁目境界(ここからダウンロード 山梨全域のデータをダウンロードしています。)

- 市区町村別人口(ここからダウンロード 山梨県の市区町村人口がとれば形式はなんでも大丈夫)

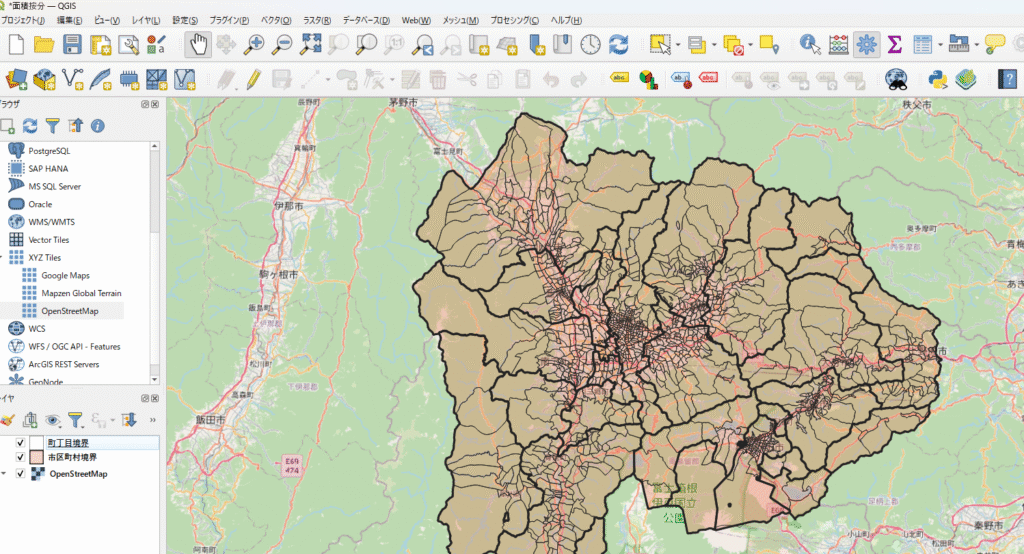

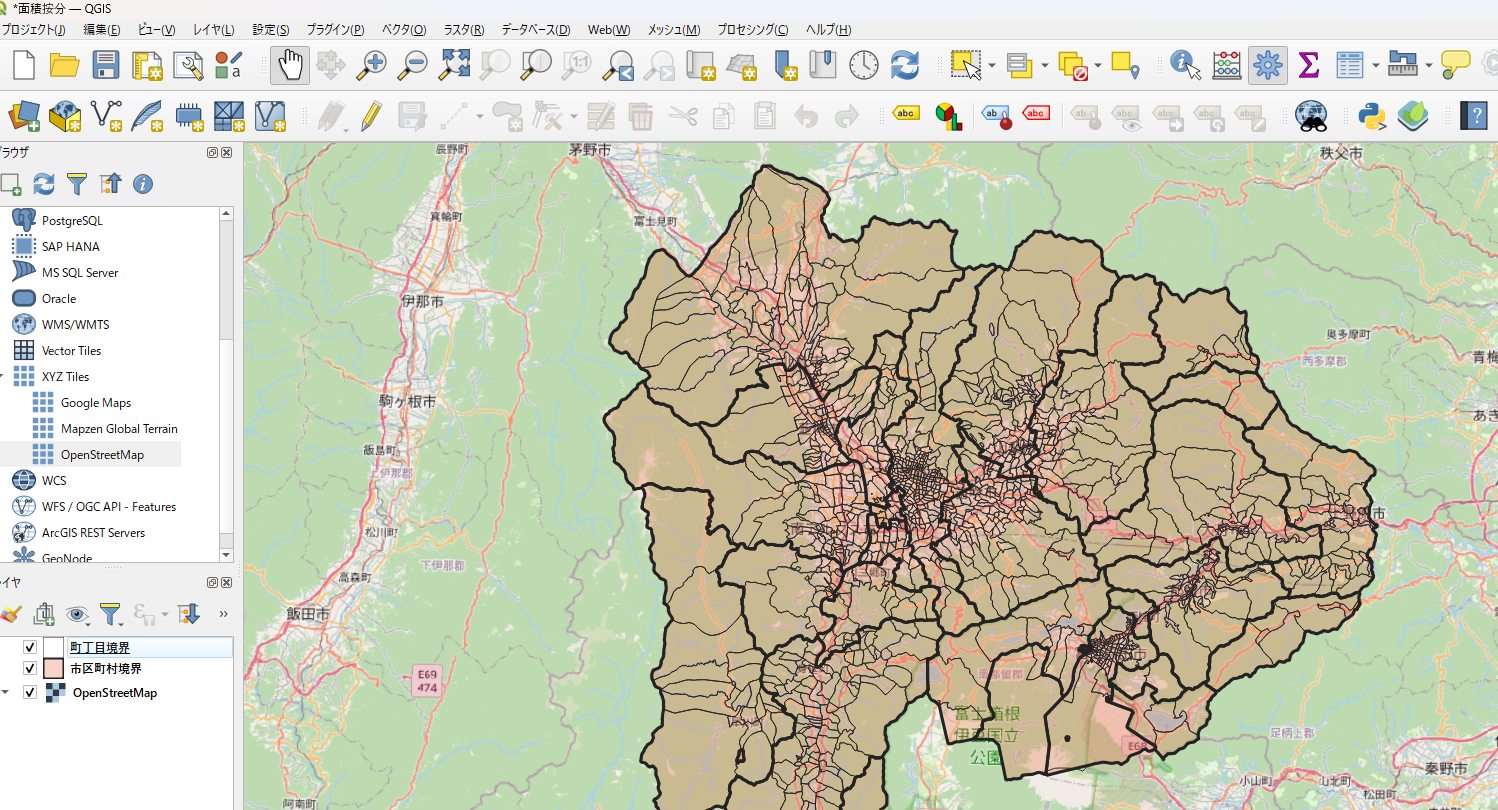

市区町村別境界と町丁目境界を可視化すると以下のようになります。

太い線が市区町村境界で細い線が町丁境界です。

これらのデータを使用して市区町村別のの人口を町丁目の面積の比率で割り振っていきます。

市区町村の境界データの面積を算出

面積を算出するまえに、市区町村境界のデータは同一の市区町村が複数の市区町村に分かれている場合があります。これに対応するために、市区町村ごとの事物を統合していきます。

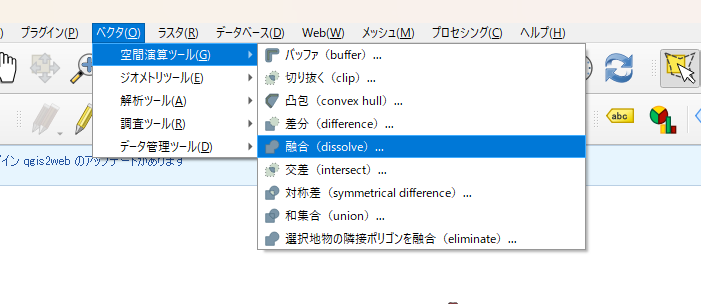

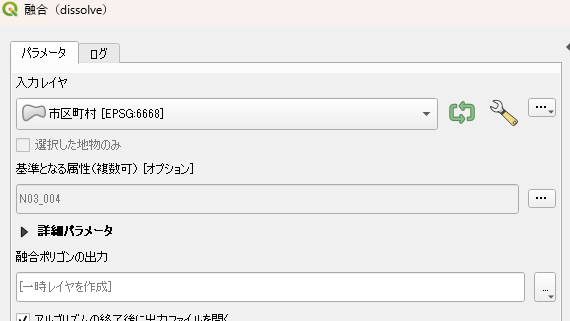

ベクター > 空間演算ツール > 融合 を選択

基準となる属性に市区町村の名前か市区町村コードを選択してOKを押すと、同一市区町村でも複数の事物が存在している場合に統合されます。

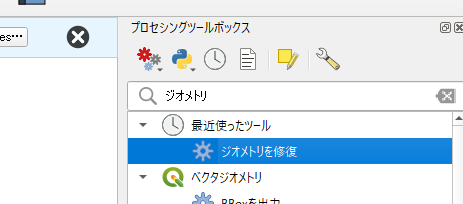

次に、念のためジオメトリの修復をおこないます。

これは、次の処理でエラーが起こる可能性があるため実施します。

プロセッシングツールから、ジオメトリを修復を選択します。選択すると入力レイヤを選択するので、先ほど出力した、市区町村ごとに融合したファイルを修復します。

(このジオメトリの修復は町丁目のシェープファイルにも実施します。)

ここまでやって各境界データについて面積を算出します。

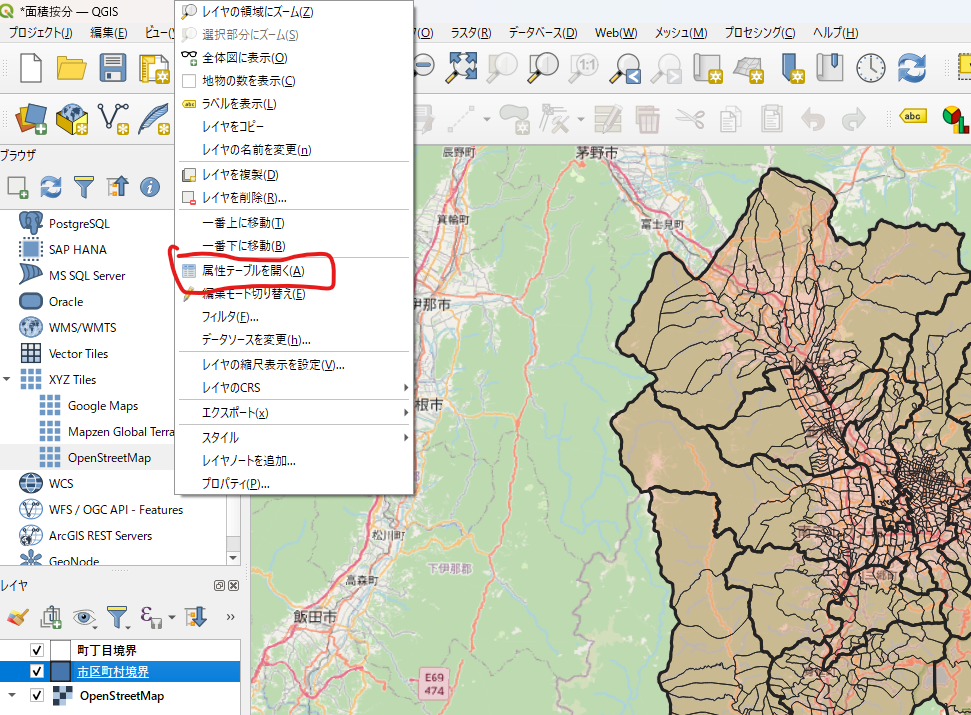

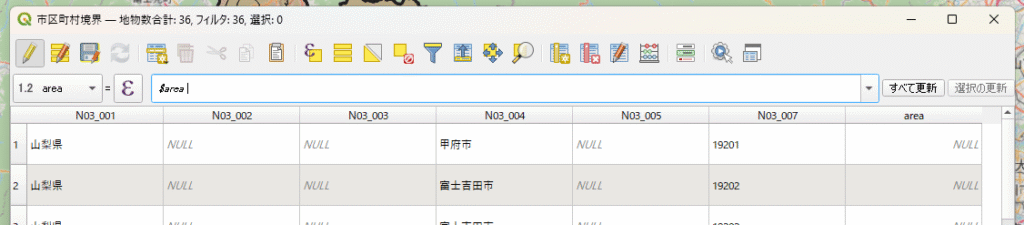

市区町村境界のレイヤーの名前を右クリックし、属性テーブルを開きます。

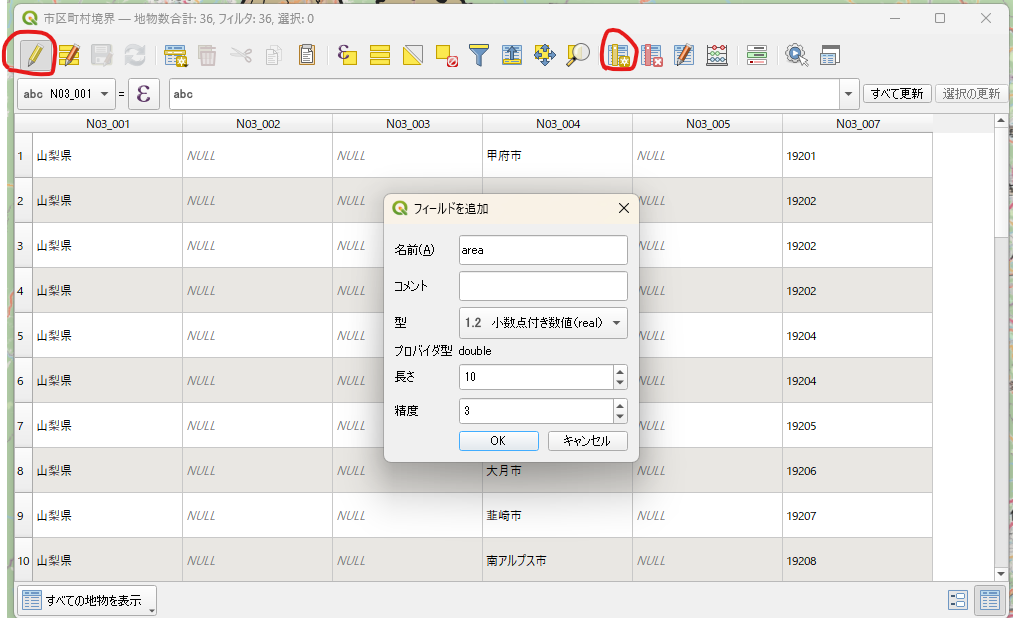

属性テーブルを開いたら、左上の編集モード切替を押して編集モードに変更します。

次にフィールド追加ボタンを押して、面積を入れるフィールドを追加します。

今回は「area」という名前で少数点月の型でOKを押しました。

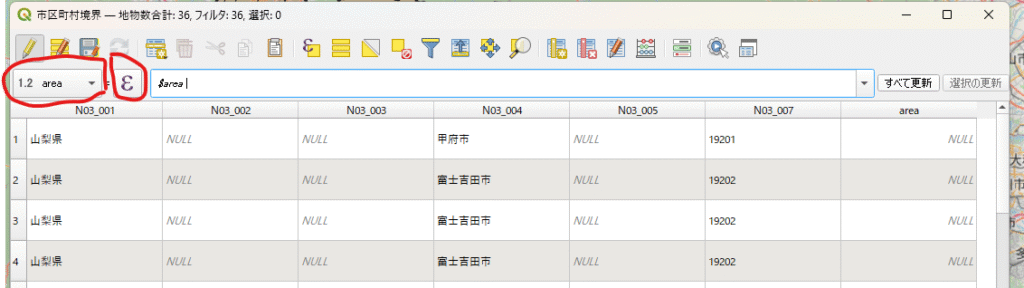

次に列選択の部分(赤い〇で囲った左の部分)を適当な名前に変更し、ε(赤い〇で囲った右の部分)のボタンをおします。

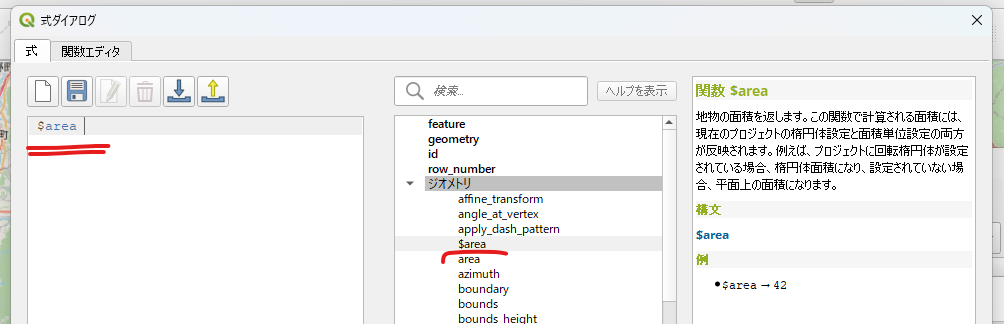

式ダイアログが開くので、ジオメトリから「$area」を選択し、OKをおします。

属性ボックスがこの状態になるので、すべて更新をクリックすると、areaの列が面積の値で更新されます。最後に編集切替ボタンを押して、編集を終了すると保存するかどうかを聞かれるので保存して編集を終了します。

面積按分用のデータの作成

面積按分の計算は、按分したい属性データを持っている境界のデータを、アウトプットとして使いたい属性データを割当する境界があります。面積按分を実施するためにはこれらの対応をとる必要があります。

このために、

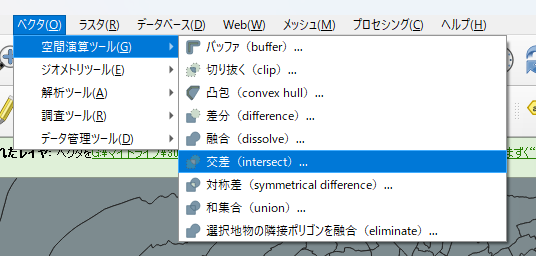

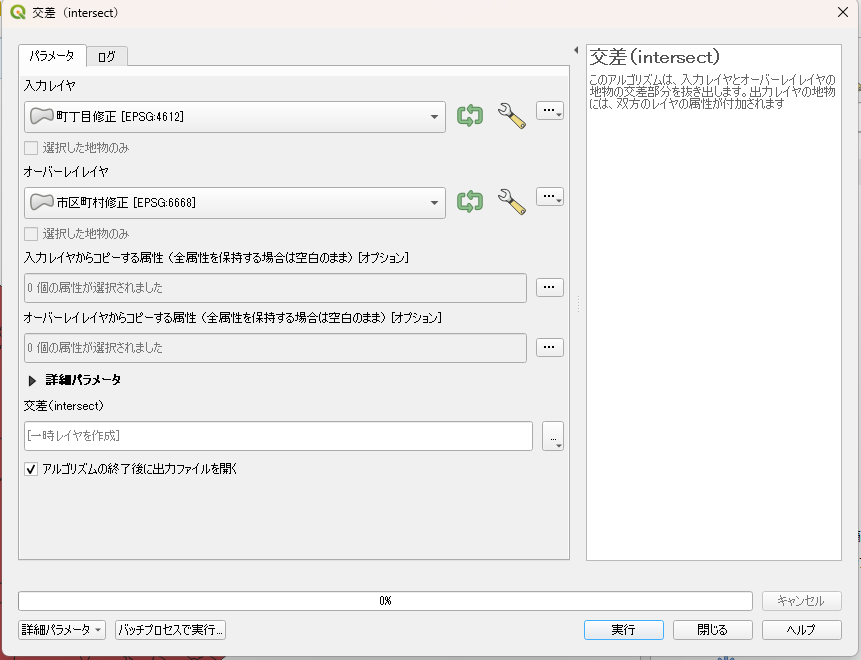

ベクター > 空間演算ツール > 交差

のツールを使います。

交差ツールのパラメータは以下のように、入力レイヤに町丁目境界を、オーバーレイヤに市区町村境界を選択します。こうすることで、入力境界をオーバーレイヤで分割し、分割したそれぞれの事物に入力境界とオーバーレイヤの属性を付与したポリゴンを作成することができます。交差で分割した後は、上記と同様の流れで、分割後の面積も算出してください。

面積按分の計算

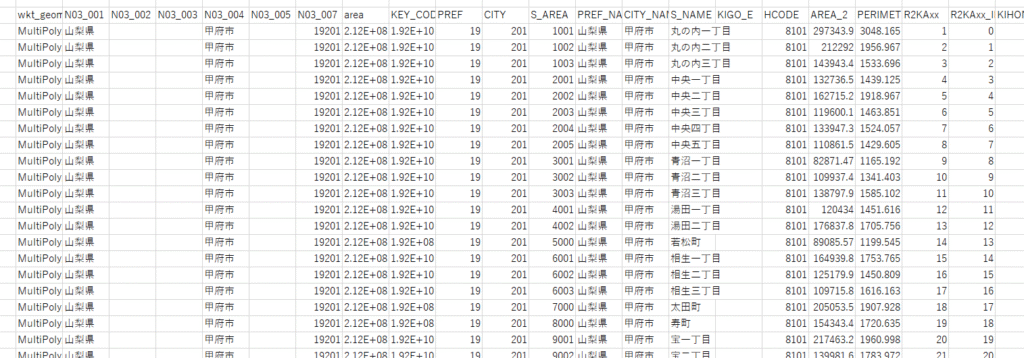

交差の処理で出力されたレイヤーの属性テーブルを開き、すべてのデータを選択コピーして、データをエクセル等の表計算ソフトに出力します。使用しているデータの領域が大きくコピーできないときは、レイヤーの属性テーブルをcsv形式等で出力してください。

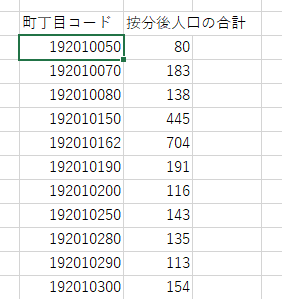

抽出したデータから必要なデータとして、町丁目コードと市区町村コード、市区町村の面積と交差で分割した後の面積を抽出します。

按分比率は、分割面積を市区町村の面積で割ったもので、これを計算した値に人口をかけることで、交差で分割した事物ごとの推定人口 (按分後人口)を算出します。

上記で算出した按分後人口を町丁目ごとに集計することで、市区町村の人口を町丁目の面積の比率で割振りした町丁目ごとの人口を算出することができました。

まとめ

今回の記事では、初めて按分処理を行う際に困っている方に向けて、QGSIを用いた面積按分の方法を解説しました。この記事の流れで一緒に面積按分を行うことで、その他の按分処理にも応用的な按分処理にも対応できる基本的な内容を整理しています。

ぜひ一度同じ流れで手を動かしてみてください!

コメント